|

Water Garden 2006 6.井戸掘り |

| <5.雨水の利用 7.植物達> 2006 index | |

|

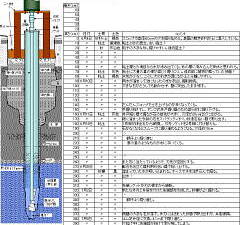

井戸断面図と井戸掘りの経過 | |

|

左図は井戸の断面と井戸掘りの経過、地質の特徴です。 クリックで大きくなります。 |

|

スコップで穴掘り | |

|

6月4日 井戸を造る場所は、はじめは写真の中央あたりで考えていましたが、 せせらぎの水源部に近い左側にしました。 玄関前で、手押しポンプがアプローチのアクセントにもなるはずです。 敷いてある砂利を片付け、塩と酒で水が出るようにお祈りをしました。 |

|

ポンプ式掘り器は石に当たると掘れません。 そこで、まず、スコップで直径60cmの穴をできるだけ深く掘ります。 表層の砕石や根っこを取り除くと、白っぽい砂の層が続き、 やわらかく楽に掘れます。 |

|

砂の層の下に出てきた粘土層には草の根がたくさん含まれていて、

スコップが刺さらず非常に掘りにくいです。

造成前の荒れ地だった頃の草の根かもしれません。 少しずつ崩して掘っていきます。 |

|

家族みんなで掘りました。

家族みんなで掘りました。 |

|

6月5日 粘土層の上から水が浸み出してきて底に溜まっています。 この水は数日前に降った雨が砂の層に浸み込み、 粘土層に遮られて帯水しているものと思われます。 |

|

6月11日 1週間後。 左側が掘り出した土、右側に石をより分けています。 あたりは泥だらけ、穴に入って掘る自分も泥だらけです。 |

|

約1.5m。 側壁に大きくて取れなかった石がいくつか見えます。 普通のスコップでは底を掘るのも、 掘った土を上げるのも辛くなってきました。 スコップ掘りの限界でそろそろ井戸掘り器の出番です。 |

| ▲Page Top | |

|

穴掘り器の製作 | |

|

6月11日 塩ビパイプで作ったポンプ式穴掘り器です。 これは愛媛の 曽我部さん が開発し、全国に広めたもので、 今回は色々なホームページを参考にして作りました。 下は先端に金属の刃がついた1号器です。 上は刃なしで、掘るよりも砂利や砂を引き上げることを目的とした2号器です。 延長パイプの接続部はネジになっていて、 先端を付け替えられるようにしています。 力を入れて回転できるように、上部にはT字型のチーズを介して VP20の持ち手を取り付けました。 |

|

1号器の先端部(VP50の接続ソケット)。 刃は5cm角のプレート。取り付けはM8のボルトですが、 しばらく使っていると曲がってしまったので、丈夫な方がいいです。 |

|

1号器の弁は3mm厚の皮、弁座はCDケースから切り出したプラ板です。 皮は柔軟性と耐久性があって弁の素材に向いていると思います。 穴が小さめで、刃のプレートで押さえられているので外に飛び出すことは ありませんでした。 |

|

2号器の先端部。 接続ソケットの片方を切り落として、先端部に弁を取り付け、 土砂を取り込みやすくしています。 全長は長めで、3mm厚のゴム板で弁と弁座を作りました。 2号器は側面の穴をふさいで、もっぱら溜まった水をくみ出すのに使いました。 しかし、欲張って穴を大きくしたため、弁の飛び出しが頻繁におこり、 あまり実用的ではありませんでした。 |

|

6月17日 雨水が穴に流れ込んで池になっていました。 ポンプ式で掘るためには水が必要なので、 これは都合がいいのですが、 穴の底が見えない状態で穴掘り器を突いていったので、 どこが掘れているのか分からない状態でした。 |

| ▲Page Top | |

|

石との格闘 | |

|

6月17日 井戸掘り器がなかなか下がっていかないので、 いったん水をくみ出すことにしました。 始めはバケツで、狭くなってきたら2号器の側面穴をふさいだ もので水を持ち上げました。 スコップで掘った広い穴が1.5mの深さで、 そこから穴掘り器で掘った直径20cmの穴が20cmほど続いています。 うまく一カ所が掘れないで穴が広がってしまっていました。 腕が痛くて壊れそうです。 |

|

深さ1.7mの穴の底に角張った石がごろごろしています。 穴掘り器で突いているうちに土は排出されて石だけが残ったのでしょう。 石を取り出さないと、これ以上は石をかき混ぜるだけで掘れません。 |

|

〈石拾い1号器〉 幸い穴径が大きいので、100円ショップのステンレススパゲッティすくいを VP20に取り付けて、石をすくい取ることにしました。 写真はうまく石を拾ったところです。 取り付けは、柄の先の穴でネジ止めし、首の所をバンドで固定しました。 |

|

1号器で拾った石です。 大きなものは12cmもあります。 これ以上大きな石がないことを願いました。 可能であればこのあたりまでスコップで掘った方が 結果的に楽だったと思います。 |

|

石を取り除くと、今までとは違って順調に掘り進むようになりましたが、

調子に乗って突きまくっていると井戸掘り器のVU50が割れてしまいました。 泥の排出孔の所からひびが入っています。 石の抵抗が大きいところで疲労していた可能性もあります。 もともと薄いVU管なので強度は低いのですが、 排出孔の大きさは最小限とし、ソケットに接しないように (力が集中するので)することに注意する必要があると思います。 余り役に立たない井戸掘り器2号機の方に、 1号機から先ソケットを付け替えて作業を進めることにしました。 |

|

ソケットにこびりついた小石混じりの粘土です。 水を汲み上げようとしているので、側面の穴をガムテープでふさいでいます。 掘り上げた泥水は金たらいにあけ、 溜まったら庭の別のところに掘った穴に捨てています。 背景は穴を掘る過程で出てきた石です。 |

|

深さ2.2mのところで、水面にごみのような物が浮いてきました。 取り上げて見ると草の茎や根でした。 深さ70cmの所では根っこが主体でしたが、 こちらは葦などの茎のようです。 河原だったころのなごりでしょうか。 |

|

〈石拾い2号器〉 80cmほど掘るとまた石がじゃまをしている感じがします。 水が溜まっているとよく分からないのですが、 水をくみ出すと音や感触がガラガラと伝わってきます。 今度は穴が狭いので石拾い1号器は使えません。 いろいろ考えて、泡立て器の針金を切り、内側に返しをつけた 2号器を作成しました。 これを石の上から下ろすと針金が広がって石を挟み、 持ち上げるときは返しに引っかかるので石が落ちないという仕組みです。 ただし、まっすぐに持ち上げないと、側壁にぶつかったりして 石が横にはずれてしまいます。 これは、底に転がった石を拾うのにいい仕事をしてくれました。 |

|

〈底ほぐし器〉 底を崩して石を取り出しやすくするために作った底ほぐし器です。 非常に有効に働きましたが、100円ショップの製品の悲しさ、 力を入れると先端部が回転してしまいます。 それを防ぐため針金で縛っています。 しかし、堅い砂礫層を掘っていると刃が内側に曲がり、 手でなおしながら使っていましたがしまいには壊れてしまいました。 石拾い器などはネジソケットで取り替えられるようにしています。 |

| ▲Page Top | |

|

出水、砂礫層の掘削 | |

|

6月25日 深さ2.8m。 これまで穴の底には粘土層の上から浸み出た水が溜まっていたのですが、 掘削している途中で突然なくなってしまいました。 透水性の高い砂礫層に達したので水が吸い込まれてしまったようです。 水がないとポンプ式掘り器が使えないので、 写真のように掘り器の柄にホースをつないで水を注ぎました。 しかしいくら水を流しても溜まりません。 それだけ水を通しやすい層だということです。 地下水は透水層にあるのでこれは良い兆しです。 |

|

水が逃げるのを防ぐために、泥水を捨てていた穴から泥を取り出して

井戸穴に入れたり、ベントナイト猫砂を入れたりしました。 それでも水は吸い込まれていきますが、 少し掘りさげると一定の水が溜まるようになりました。 |

|

ポンプ式掘り器の横穴をふさいで上下させると水が入ってくるので、

それで水を汲み上げてみますが、

底に溜まっている以上に水が出てきて減ることがありません。 ついに出水したと判断しました。 写真はこの層から出た砂礫です。 ほとんどが黒い色の砂の中に白い粒が混ざっています。 |

|

7月5日 堅い砂礫層でまたも先端部が破損したので、 新しく作った外刃式の掘削機です。 刃はアルミプレートを斜めに切断して、 回転しながら土を削れるようにしました。 がたつかないように上からバンドで締めつけています。 弁座はゴム、缶詰の蓋、塩ビと製作しましたが石に当たって破損し、 椅子のゴム脚キャップをくり抜き、ソケットの内側からネジ止めしました。 これだとやわらかくしかも厚みがあるので丈夫です。 4m10cmで掘り下げるのは終了としました。 |

| ▲Page Top | |

|

井戸側の挿入 | |

|

7月7日 100mmの井戸側を挿入できるようにするため掘った穴を拡張する必要があります。 最初は30-50の異形にソケットコースレッドを打ち込みましたが、 一発で折れてしまいM6のボルトで拡張器を作り直しました。 これを回転させながら穴を拡げていきましたが、 底から引き上げようとしたときに引っかかってしまい、 力一杯引っ張ったときに先端部約50cmを取り残してしまいました。 継ぎ手部分を引っかけて拾い上げようといろいろ道具を作って試みましたが、 うまく行かず、結局先端部を置いたまま井戸を利用することにしました。 |

|

7月9日 井戸側のVU100、長さ4mです。 この下端1mに電動ドリルでφ1.5の穴を無数に開けます。 これは予想以上にしんどい作業で、腕が痛くなります。 しかし、上の理由で井戸枠を合計50cm切断することにしたのと、 井戸側の下端が開放なので下の方はたくさん穴を開けても意味がないと判断して、 穴を開けるのは50cmの長さだけにしました。 井戸断面図をご覧下さい。 |

|

井戸穴に4mの井戸側を入れた状態です。 本当はこれがすっぽり入るはずだったのですが、 拡張器がつまっているためこれだけ飛び出ます。 井戸側は地上部を10cm残して切断しました。 写真に写っている白いものは、 まわりの土が崩れないようにするための土嚢と 足場がどろどろにならないための土嚢袋です。 左にこれまで掘り出した土、右下に石を置いています。 |

|

揚水管VP30の先端は砂利を吸い込まないように

ステンレス針金で縛りました。 |

| ▲Page Top | |

|

ポンプの設置 | |

|

7月12日 井戸側のまわりを砂利、粘土で埋め戻した後、 手押しポンプを仮設置して水を汲み出ししてみました。 1度に42Lのポリペールに8杯くらいは出ます。 ポンプはオークションで購入した慶和製作所の32口径直付け式です。 木台は防腐処理2×6材にホームセンターで86mmの穴開け加工をしてもらいました。 困ったことに、ポンプを購入してから屋外に置いていたため、 雨で木玉が膨張してびくとも動かなくなってしまいました。 木玉を下から叩き出し、 革の部分を横から金槌で締めてやることで動くようになりました。 |

|

7月14日 汲み上げた水は無色透明ですが、硫黄っぽい臭いがします。 そして沸かして一日置いておくと写真のように赤くなります。 残念ながら水にカナケが含まれているようです。 庭の水やりには問題なさそうですが、 池の水として使えるかはやってみないとわかりません。 |

|

7月16日 井戸側のまわりに砂利を敷いて締め固め、 井桁に組んだポンプ台を据えました。 柱は長さ1mの枕木、足の部分はポンプ木台と同じ2×6材です。 |

|

ポンプ台を完全に埋めました。ぐらつきはありません。 水を受けるところの下は水を貯めて浸透するように、 掘り出した石や瓦礫を詰めました。 ポンプ台の足まわりは水が浸みないようにブルーシートで覆ってあります。 |

|

ポンプと揚水管をつなぎます。 ポンプを置く高さは、既に台の脚の長さで決まっています。 井戸側を密閉するため蓋には30mmのソケットが固定してあり、 これにVP30を差し込みますが、 最終的に長さを調整してつなぐため、 写真のように伸縮継ぎ手を用います。 |

|

7月23日 水受けはニッカウイスキー工場で購入したミニ樽ハーフ、 その下の台になっているのは伏せた木製プランターです。 井戸台を含め木を主体にしたので、 庭のアクセントとしても落ち着いたものになって満足しています。 |

|

水みちができるように毎日水を出しています。 近所の子ども達も水が出るのが不思議なようですが、 手押しポンプは珍しいらしく、おもしろがって押しています。 |

|

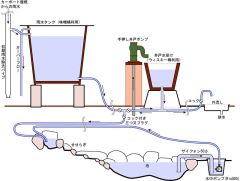

水利用システムの統合 | |

|

井戸の水受けは独立した桶なので、

池に水を入れるときや排水するときは、

バケツで汲むかホースをサイフォンにする必要がありました。 水を汲むという労力が必要なのと見栄えが良くない欠点があります。 そこで、水受けと池と外流しをそれぞれホースでつなげ、 水受けからの落差を利用して水を流すことで労力を解消し、 見栄えの悪さは地中配管とすることで改善しました。 また、これに雨水タンクからのホースも接続して、 バラバラに作っていたものが一つの水利用システムになりました。 2箇所のコックで雨水/井戸水を池に供給/排水の選択が可能です。 左図はその全体構成です。クリックで大きくなります。 |

|

最初に作ったごみ箱利用の雨水タンク

はすぐ一杯になりすぐ空になるので、

200Lほどの味噌桶を頂いて新たな雨水タンクとしました。 長く味噌造りに使われていたもので、 中を洗って何度か水を貯めてもなかなか味噌色が抜けません。 |

|

コック付きの三つ又プラグで、

雨水タンク(左)と池(上)、井戸・排水(右下)をつないでいます。 コックの開閉によって、池に入れる水を雨水にするか井戸水にするか、 また、貯めた水を池に送るか排水するかを選べるようにしています。 この操作部分は目立たないように茶色に塗り、 ホースは土や石で隠しました。 |

|

ポンプの後ろ側は横木を張ってパイプの目隠しにしました。 庭に入って玄関前の立派なアクセントになったと思います。 |

| ▲Page Top | |

|

<5.雨水の利用 7.植物達> 2006 index |

|